Córdoba eterna

El gran sueño de los arquitectos es erigir una obra para la eternidad. Que nadie toque lo que ellos idearon. Pero quizá falte aquí perspectiva histórica (y sobre presunción), porque las obras más valiosas son generalmente aquellas que saben leer los cambios de los tiempos y adaptarse a cada época, cada una con sus particulares lenguajes sociales, culturales y, claro está, arquitectónicos.

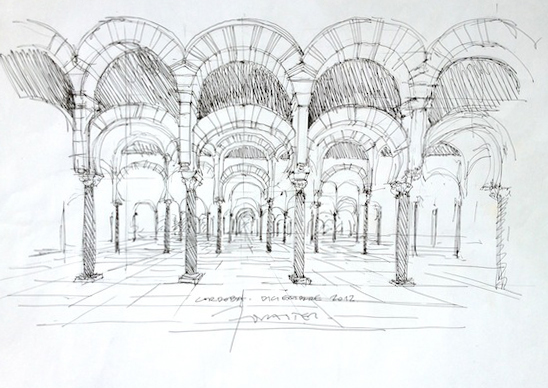

La mezquita de Córdoba, recientemente visitada, es una prueba de ello. Su origen es visigodo, se alzó como uno de los grandes templos del Islam, se reconvirtió en catedral y hoy ejerce de monumento turístico, por ocho euros la entrada (nunca mejor gastados). Más allá de los arabescos y barroquismos que la decoran, es una gran nave funcional, concebida de forma abierta, que lo mismo podría haber servido de mercado de abastos. Algunos llaman a esto una construcción orgánica, adjetivo que no puede estar más en boga. Y ya vemos que no es nada nuevo. En la antigüedad, se diseñaba, ante todo, para que las cosas durasen. Se observa en la arquitectura tradicional y en muchos otros órdenes de la vida: lo que sobrevive tiene capacidades adaptativas. Venimos de África, pasamos por aquí, ¿a dónde iremos en el futuro?

Al salir de la mezquita, seguimos la ruta de la vitamina C, yendo del Patio de los Naranjos a ver en el campo la recogida de este fruto, muy vinculado a España. Sevilla huele a azahar en abril, en Valencia se planta un 30 por ciento de la producción Europea y nuestra mascota en el Mundial del 82 fue Naranjito. Pero cuidado con hacerla demasiado nuestra. La naranja que comemos hoy no aparece en Europa hasta el siglo XVI. La descubrieron los portugueses en un viaje a China y aquí se la trajeron porque era mucho más rica y dulce que la de origen persa. Aparecida en Roma en el siglo III d.C., su amargura le hacía sólo apta para las mermeladas. Así que las esencias mejor las dejamos para…. ¿los tarros de conservas?